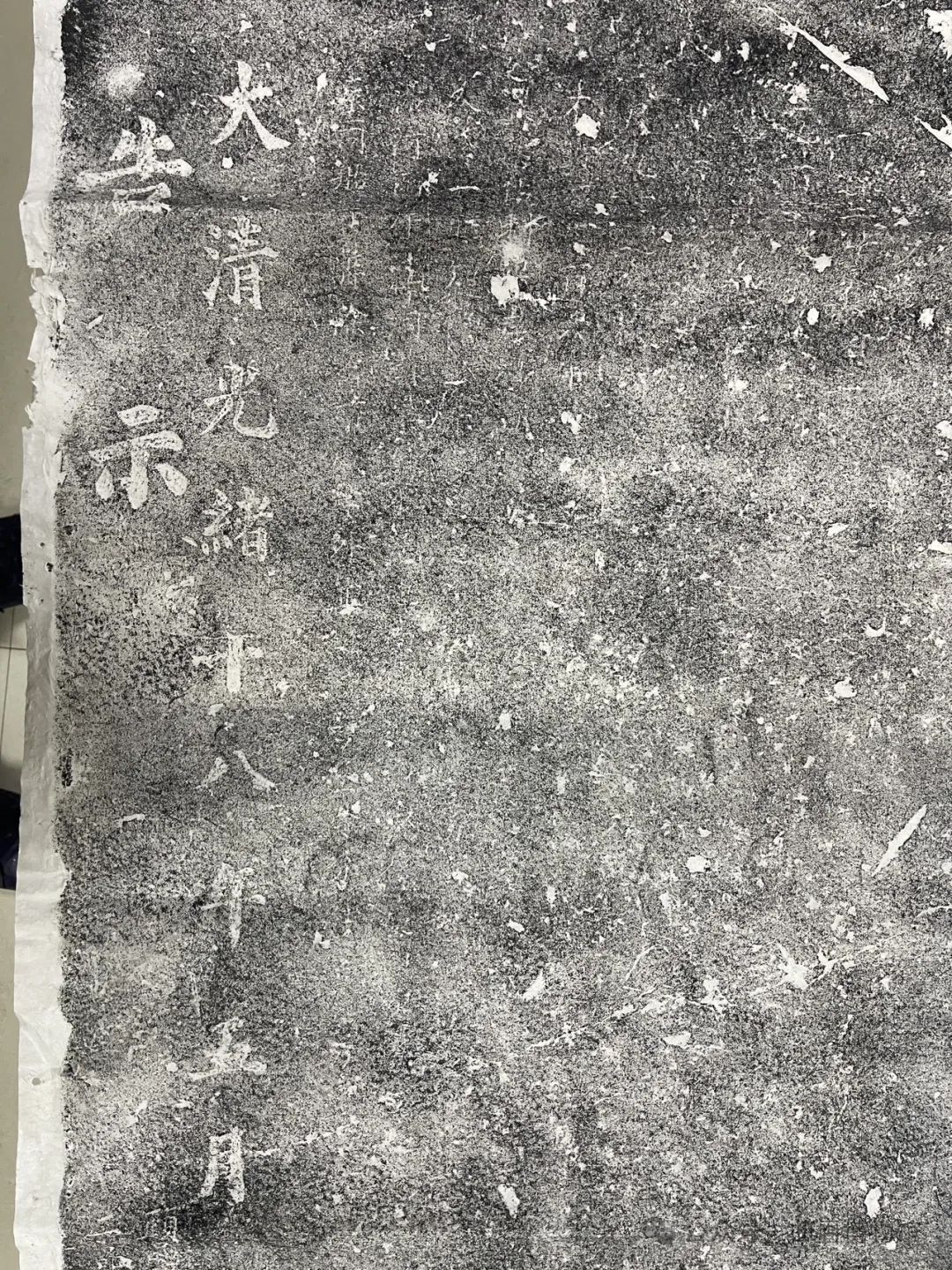

新发现的“李鸿章碑”高 176 厘米、宽 65 厘米、厚 22 厘米。据南铺村民王海臣回忆,早在“文革”之前,这块碑便已不在河堤之上,至于它如何辗转来到漳爷庙,已然成为一段难以追溯的历史谜团。1963 年,漳爷庙拆除后建起了水利楼,这块碑便沦为门口的台阶,遭受风雨侵蚀与人来人往的践踏,可谓“饱经沧桑”,如今碑上 85%以上的文字已然磨损殆尽,如同被岁月尘封的记忆,模糊难辨。

博物馆工作人员在打拓片

上篇中,我将鸡泽赵延平先生整理的“鸡泽李鸿章碑”原文公之于众,特别提及曲周与鸡泽两块碑的区别主要体现在落款之处。由于曲周这块碑损毁严重,借助现代高科技手段,费尽周折才分辨出曲周几位官员的名字,具体如下:

同知衔,署广平府曲周县知县,李应培;

四品衔知府用,候补同知,唐应驹;

署曲周汛把,杜斌;

承办。

在此,有三点需加以说明:其一,经查阅《民国曲周县志》,李应培于光绪十七年任曲周知县,此碑立于光绪十八年五月,时间脉络清晰可循;其二,关于唐应驹,在鸡泽碑上其职务为“提调:四品衔候补同知唐应驹”,鸡泽碑落款时间为光绪十八年六月,相较曲周碑晚了一个月,两块碑之间似乎有着千丝万缕的联系,宛如历史长河中交织的丝线;其三,“汛把”即“汛把总”,乃是清代七品武官,主要负责汛地的驻防与治安管理。这“汛”,作为军事单位,大抵相当于今天的团,在历史的军事架构中有着独特的地位。

滏阳河永年、曲周交界处九曲十八弯

发现这块“李鸿章碑”意义非凡,其背后所蕴含的历史信息,如同一幅波澜壮阔的画卷,缓缓展开。李鸿章在光绪十八年(1892 年)对滏阳河流域实施的治理工程及配套管理措施,无疑是晚清时期水利治理的典型范例,具有多重深远的历史意义。

彼时,滏阳河沿岸的鸡泽、曲周等地,可谓“水患频仍”。河道狭窄,堤坝破损不堪,每至汛期,洪水肆虐,百姓苦不堪言。加之农民为求一时之利,肆意抢占河堤耕种,上下游之间争水截流现象愈演愈烈,导致土地纠纷与灌溉矛盾日益激化,严重影响了当地的社会稳定与民生福祉。

滏阳河支漳河从曲周城中心穿过

面对如此严峻的形势,李鸿章当机立断,批准邯郸、永年、曲周、鸡泽、平乡、任县六县联合开展疏浚河道工程。此次工程规模宏大,疏浚河道长达 138.75 公里,同时修建桥梁 6 座,总耗资白银 3.3 万两。工程重点聚焦于拓宽河道、加固堤防,旨在大幅提升行洪能力,如同为滏阳河铸就一道坚固的防线。

不仅如此,李鸿章还通过《滏阳河严禁占耕私筑事公文》立碑晓谕,明确诸多禁令:严禁侵占河堤耕种或私设水闸,以保障河道的顺畅通行;规定各县水闸按统一期限启闭,做到有条不紊;按耕地远近、高低分时段灌溉,如近地夜间用水,远地白天用水,力求水资源分配合理公正。这些举措,为当时混乱的水利管理局面指明了方向。

1987年县城段的滏阳河

河道疏浚之后,滏阳河的过洪能力显著提升,犹如脱胎换骨,重新焕发生机。从民生角度审视,此乃保障民众根本利益的“济世良方”。滏阳河,作为沿岸百姓赖以生存的水利命脉,其通畅与否直接关系到农田灌溉。占耕私筑之举,无异于“釜底抽薪”,破坏河道正常水流,致使农田缺水,农作物生长受限,百姓生计岌岌可危。而此公文严禁这些短视行为,确保了水资源的合理分配,犹如“春风化雨”,滋润着沿岸的农田,有力地保障了农业生产,稳稳地护住了百姓的“饭碗”。

在水利工程维护方面,该公文亦展现出长远的战略眼光。占耕私筑不仅阻碍水流,还会导致河道淤积,如同“积羽沉舟”,使行洪能力逐渐降低。一旦洪水汹涌来袭,后果将不堪设想。李鸿章的这一公文,犹如“定海神针”,对保护水利设施、维持河道功能完整性起到了关键作用,有效减少了水患发生的潜在风险,为沿岸地区撑起了一把安全的保护伞。

“李鸿章碑”局部

从行政管理角度深入剖析,它充分体现了清政府对地方事务的有效管理。通过明确规定禁止占耕私筑,为地方官员提供了清晰明确的执法依据,使他们在处理水利事务时能够“有章可循”,大大加强了对水利事务的管控力度。这不仅有助于树立政府权威,更对规范社会秩序起到了积极的推动作用,宛如在纷繁复杂的社会棋局中落下了关键一子。

诚然,这份公文虽在当时有着积极且重要的影响,但在晚清那个积弊重重、大厦将倾的大环境下,其执行效果或许受到各种因素的制约与干扰,犹如逆水行舟,困难重重。然而,它依然不失为一份心系地方发展、百姓生活的重要行政指令,为后人研究晚清水利管理和社会治理提供了弥足珍贵的参考资料,宛如一座历史的宝库,等待着我们去深入挖掘其中的价值。

上一篇:发现李鸿章碑(中)

下一篇:刘墉行楷书《赠王伯良》四条屏浅析