“一等人忠臣孝子, 两件事读书耕田。”在西北农村的堂屋里往往有这样一幅对联,人们虽然都从事着繁重的农活,却对书画的向往和热爱丝毫不输给发达地区的富裕家庭。这不是从现在开始的,而是从遥远的古代开始,西北地区就有热爱书画的传统。“宁可家中五米,不可家中无字”,几乎成为西北人骨子里的共识。清代画家张澂就是在这样的大环境中成长起来的中国官员画家。张澂(生卒年详),字雁初,甘肃省古浪县暖泉(今古浪县暖泉村)人。

张澂的曾祖父张金山,号来山,字赋文,为人天资聪慧、禀性英豪,是乾隆四十五年庚子(1757—1822)科举人,历任安徽省祁门、太和、颖上等县知县。方志有“政平讼理,卓卓有声”的评价,是一位官声甚好的父母官。张澂的爷爷名叫张起鹓(1786-1858),字子斑,历任永定河道、顺天府府尹和直隶天津道道台和诰授通奉大夫、赏戴花翎、布政使衔等重要职务。方志中评其“尚气节,崇义礼,尽忠国事,所至有声,士民感戴,河北知名。”是张徵家族历史上最大的官。

可是到了张澂的父亲时,其父不幸早亡,其母王宜人含辛茹苦,矢志不移地培养教育他。在官宦家庭的大环境下,和母亲的良苦培育下,张澂接受了较好的教育,名师教导加上其本身的聪明好学,博识群览,学业大进。其所作文章“行理缜密透彻,文风清新自然,很受学界器重。”同治九年庚午(1870年)中秀才,光绪元年乙亥(1875年)考取副贡生。光绪十一年乙酉(1885年)应乡试,得中举人。光绪十五先后参加会试,殿试考取第二甲第四十八名进士,后又经过几次朝考,被朝庭授为翰林院庶吉士编修,达到了读书人梦寐以求的最高境界。他成为古浪有史以来唯一一名名列皇榜的进士。张澂是学而优则仕的典范,走的是中国读书人最传统的道路。张澂长期在福建为官,曾任建宁、泉州等府知府,有“勤政务,恤黎民,声望颇高”的赞誉。晚年定居泉州,家道殷昌,子孙兴旺。

优渥的家庭条件和官宦家族诗书传家的理念使得张澂自小便对书画艺术有所涉猎,加上西北人独有的丹青情节,这让他天然地对书画有着深深的喜爱。对于张澂为什么选择人物题材为主要研习方向,还有他是否亦旁通其他画种,目前还没有更丰富的史料可寻。单就曲周博物馆所藏的《仕女图》四条屏来看,张澂作为一名官员画家来说,可称得上清代官场中的佼佼者,当然客观上说这与宫廷画师还是有所差距的。张澂作为一名官声极佳的地方管治理,其政绩清明卓越,想必已经耗费了其大量时间和精力,但他心中丹青不灭,余力为画,能到此清妙境界已经很为难得。

中国的仕女画原以封建社会中上层士大夫和妇女生活为题材的中国画,后为人物画科中专指描绘上层妇女生活为题材的分枝,发展于两晋时期,辉煌于唐代。唐代作为封建社会的鼎盛时代,是仕女画的繁荣兴盛阶段,画家们着力于表现贵族妇女闲逸的生活方式。宋代政权相对稳定,在仕女画的创作上范围已扩展到前所未有的宽泛地步。元代的民族冲突使得画家们避居山野,倾心于山水画创作,导致仕女画衰退之势。明代仕女画在文人画家的努力下,在题材上小说、传奇故事中的各色女子新的仕女形象,人物的造型由宋代的具象写实转入带有一定唯美主义色彩的写意。

清代时期仕女画被抬高到居山水、花鸟诸表现题材之上的至尊地位,仕女画在创作上日益脱离生活,成为一种概念化题材,“倚风娇无力”的仪态,客观上说这也是闭关锁国妄自尊大的的一种具体的文化体现(直至清末洋务运动兴起和海派画家的陆续登场,这一现象才逐渐得到改变)。

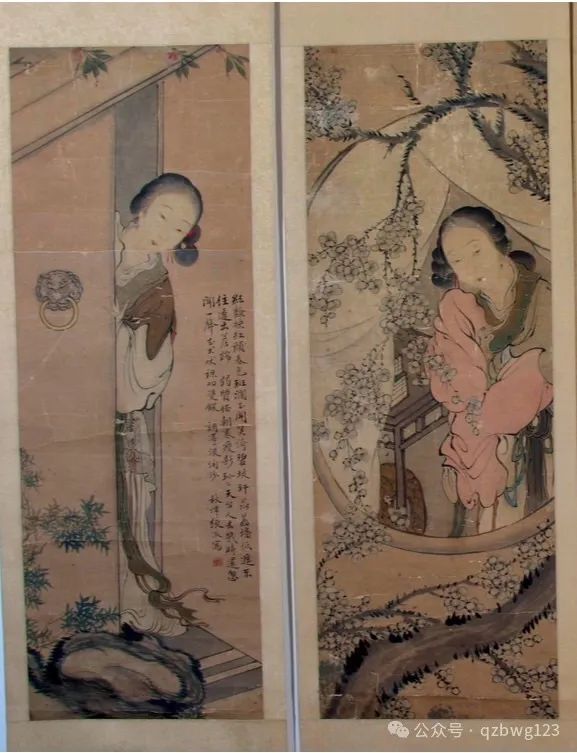

张澂的《仕女图》四条屏就是这种题材类型的仕女画中很有代表性的作品。张澂的《仕女图》四条屏中,一者依门而望似在待人,二者观梅若有所思,三者对镜沉浸自我,四者月下扶树表情淡定。四位美人姣好的容颜,在其闲适的动作和表情之深处似乎都若有所虑,看似无衣食之忧,却有心事满怀的情思。这是典型的清代仕女画的特点。

从绘画技巧来看,张澂用笔速度较慢,行笔迟涩,有意识地追求力量美感,其线质较稳,白描功底坚实,这是长期的绘画实践造就的,由此基础功夫可以推知其对绘画的痴迷了。从造型上看,人物结构衣着准确,比例协调,姿态优美,尤其是面部表情的刻画十分生动,能表现人物的内心律动,这作为一名以官为主以画为乐的“兼职”画家,已经是难得的了。整幅画面的背景、树木、物品的安排十分考究,显示出豪富安稳的生活状态,在构图安排的考量也较为工稳闲适,听均平实,此《仕女图》四条屏可谓是清代官员画家中的佳作。

美中不足的是,梅枝和树干的点苔过于碎散无力,竹叶平板少神采。这暴露了张澂工画有余,写意能力稍微欠缺的弱项。可是这对于一个全职画家的评判要求,对于一个日理万机的地方执政者而言,此仍瑕不掩瑜,不可否定一名清代官员画家的丹青妙功与绘画功力。

作者简介:

杨国志,1987年生于河北曲周,别署竹斋、听雨山房,笔名曲舟、煮茗坐家。

现为中国文艺评论家协会会员、中国散文学会会员、河北省书法家协会会员、河北省诗词协会会员,邯郸市文艺评论家协会副主席、“邯郸文化名家”、邯郸市教育局汉字书写首席培训讲师、丛台书院学董、丛台区优秀政协委员。

出版主编著作四部,著有人物传记一部,评论集《翰墨情怀》、《竹斋散记—杨国志书画评论集》、《墨海琐论》等多部,散文集《淡味生活》、《人间温暖》等。